… Ma veramente aspetto / in segretezza di distrarmi…

[Da Il cielo, in Patrizia Cavalli, Poesie (1974-1992), Einaudi, Torino, 1992, pp.253.]

Chiara Arturo, 1984, Ischia (NA).

Pur essendo legato ai paesaggi delle tue origini da cui ha tratto spunto, secondo me il tuo lavoro ha un carattere di universalità. Nel tuo Sud io ritrovo il mio Nord. Per esempio le fragilità della terra, che i tuoi scatti mettono a nudo con occhio analitico e poetico insieme, non rimandano soltanto, genericamente, a una comune fragilità umana. In questo tuo percorso di ricerca – in questo momento sto pensando in particolare alla serie “Argile” – io leggo anche un preciso dato politico, oltre che esistenziale. Una terra che si sfalda per incuria, una società che sta andando in pezzi per lo stesso motivo. Quando hai iniziato a fotografare?

Ho sempre fatto fotografie, fin da bambina. I miei si stupivano che fotografassi piante, pavimenti, cose strane… Cose anche brutte, insignificanti. Quando tornavo da un viaggio con i miei rullini da sviluppare, non tornavo mai con le classiche cartoline. Ho continuato a fare fotografie anche dopo, da grande, mentre studiavo architettura a Napoli, ma usavo la fotografia per me e per l’architettura. Che ci fosse un mondo della fotografia legato all’arte lo sapevo e non lo sapevo. Questo mondo l’ho scoperto tardi e ci sono entrata tardissimo, a ventotto anni, per caso. Anni prima alcune amiche mi avevano detto di un architetto che stava cercando un fotografo per un catalogo. Mi sono presentata. Vedendo il mio lavoro, Giovanni Francesco Frascino mi disse che avrei dovuto mostrarlo a qualcuno. Io non ero per niente convinta, temporeggiavo, volevo comunque prima laurearmi. Appena dopo la laurea Frascino mi ha telefonato per segnalarmi la selezione che Antonio Biasiucci stava facendo per il suo Laboratorio Irregolare, una masterclass di fotografia. Ho cominciato a lavorare seriamente con la fotografia nel 2012, quando sono entrata a far parte del LAB di Biasiucci. A proposito di questo aspetto politico che mi facevi notare… Sono contenta che tu lo abbia visto, mi fa piacere che emerga, anche se io non mi sono mai dichiarata esplicitamente… È come se non mi sentissi ancora pronta. Credo che questa sensibilità “politica”, chiamiamola così, sia dovuta ai miei studi, all’attenzione che ho per quello che mi succede intorno, a un’etica improntata a una forte consapevolezza dei problemi ambientali e sociali della mia terra… Che sono però generali, sono d’accordo con te.

Ti sei laureata con lode alla “Federico II” di Napoli con una tesi sperimentale in Landscape Urbanism. Attraverso la lettura della contaminazione ambientale in Campania cercavi di capire quali fossero le possibilità per un recupero urbano e produttivo del territorio. All’epoca parlare di “Terra dei Fuochi” era ancora un tabù. In questa tesi, sicuramente molto “politica” non fosse altro che per l’argomento scelto, si possono già individuare alcuni presupposti del tuo percorso successivo, da fotografa: il tema della necessità di situarsi in un punto, di prenderne atto, di costruire una mappa. E quindi l’onestà, il rigore con cui ti interroghi ogni volta: chi sono? dove sono? Forse il tuo non sentirti ancora pronta per una esplicita dichiarazione politica riguarda la domanda che consegue da tutto questo, e cioè: ora che so dove sono, cosa posso/devo fare? Cominciamo però dall’inizio, dal tuo lavoro d’esordio: “18 miglia”.

“18 miglia” è un lavoro costruito sul ricordo. Facendo avanti e indietro su questo tratto di mare che separa la mia isola, Ischia, da Napoli, in due anni ho accumulato centinaia di scatti, come se tenessi un diario visivo. A un certo punto ho sentito l’esigenza di andare a ritroso nel tempo, di srotolare i miei pensieri e, in seguito, di radicarli in poche fotografie scelte di un paesaggio che non è mai oggettivo, dove la dimensione del viaggio è raccontata come sogno.

Quel paesaggio sei tu?

“18 miglia” è il mio primo lavoro “ufficiale” come fotografa e rappresenta anche un momento di bilanci: compivo allora trent’anni, volevo capire da dove venivo, dov’ero. Guardare fuori, misurare le distanze è stato un modo per mettere a fuoco alcune cose di me. Una modalità introspettiva che ho sperimentato poi anche con “Argile”. Con “Argile” andavo a indagare la fragilità della mia isola, fragile per via della sua origine vulcanica e per via del tufo verde che la caratterizza, più friabile di quello giallo. Una fragilità che è metafora della nostra debolezza umana e sociale quando appunto, come rilevavi tu prima, viene a mancare la cura, il nutrimento. Sì, in entrambi i casi sono partita da me, dai pensieri che avevo e ho sul mondo.

Hai insegnato e abitato per due anni a Vicenza, la mia città, dove sono nata e dove ho vissuto fino a un certo punto della mia vita. Quello che mi stai raccontando a proposito del tuo lavoro su Ischia mi suscita emozione: lo scempio del paesaggio, della terra, che le tue foto mostrano quasi con delicatezza, è lo stesso scempio, seppure con connotazioni diverse, che si è consumato nella mia città, nei territori circostanti. L’impatto con Vicenza, ogni volta che ci torno, è violento. Non perché Vicenza oggi sia peggio di altri posti, o forse per certi versi sì, quanto perché ne conservo il ricordo, la ricordo com’era quando ero bambina.

A Vicenza e nel vicentino ho ritrovato lo stesso paesaggio violentato di cui ho fatto esperienza in certe zone del Sud. Si parla della “Terra dei Fuochi”, ma uno dei siti più inquinati d’Italia è Porto Marghera, in Veneto.

L’inquinamento delle falde acquifere in certe zone di Vicenza è storia vecchia, risale a più di quarant’anni fa, quando fu addirittura mobilitato l’esercito per rifornire di acqua potabile le popolazioni locali. Gli sversamenti provenivano dalle concerie, veniva detto, da Arzignano… L’inquinamento/inquinamenti, il dissesto idro-geologico che attraversa tutta la penisola: problematiche e disastri comuni. Eppure siamo divisi, come se non avessimo mai consolidato una vera identità nazionale.

Si divide dove invece ci sarebbe bisogno di rinforzo. Sull’uso politico della geografia, due anni fa alla Fondazione Benetton di Treviso c’è stata una bellissima mostra. Si intitolava La geografia serve a fare la guerra? Representation of human beings. Titolo significativo, no?

Antonio Biasiucci, il tuo maestro. Mario Giacomelli, grande fotografo anche di paesaggi. Istintivamente mi viene da avvicinarti a queste due personalità. Sbaglio?

Dopo la masterclass ho iniziato a collaborare come assistente di Biasiucci: lui è stato effettivamente il mio primo maestro. Se c’è una “vicinanza”, sicuramente riguarda il fatto che veniamo dallo stesso territorio, dalla stessa materia, io da Ischia, lui da quella parte della provincia di Caserta nota come “Terra di Lavoro”. Altre vicinanze non saprei, Biasiucci cerca sempre di evitarle con i suoi allievi. Quello che fa con i giovani fotografi con cui decide di collaborare è di portarli sulla loro strada, non sulla sua. Giacomelli… L’ho visto tanto e mi piace molto, ma devo dire che non sento una vicinanza visiva: abbiamo una poetica completamente diversa.

Quali sono i tuoi riferimenti fotografici?

Non ne ho di specifici, guardo e ho guardato molta fotografia. Posso farti alcuni nomi della “Scuola di paesaggio italiana”: Ghirri, Guidi, Chiaromonte, Basilico… Ma non sono veri e propri riferimenti. I miei riferimenti sono più che altro cinematografici e letterari, legati alle arti visive in generale. Faccio il carico e poi mescolo tutto. Leggo molta poesia, da sempre, e da un anno ho ripreso anche la narrativa. Ho sempre letto tantissimo. Essendo nata su un’isola, l’adolescenza, quando ancora non potevo muovermi autonomamente, l’ho praticamente passata a casa a leggere.

Cosa?

Di tutto. Se devo dire un nome: Calvino prima di chiunque altro. Dei suoi libri so a memoria interi brani, è come se lo avessi sempre davanti. Avrei voluto conoscerlo: lui mi ha insegnato a guardare. C’è una frase da Le città invisibili… Dice così: «L’occhio non vede cose ma figure di cose che significano altre cose». Faccio le foto che faccio anche per questa frase di Italo Calvino, come se, nel quotidiano, nelle cose di tutti i giorni, cercassi delle risposte. Per il resto vado a periodi. Leggo e ho letto anche molti saggi, per lo più di architettura e urbanistica… Quindi un’altra figura che mi ha sicuramente segnato è l’urbanista Bernardo Secchi. L’ho letto per la prima volta all’Università. Con i suoi scritti, Secchi mi ha educato ad affinare l’osservazione… Cosa che hanno fatto anche i libri dell’archeologo e storico dell’arte Salvatore Settis.

E la poesia?

Leggo e rileggo poesia perché è come se fosse una finestra: la apri e la chiudi quando vuoi, non ha bisogno di quella continuità che ti richiede invece la narrativa.

Qualche nome?

Tanti, ho la casa piena di libri di poesia. Se vuoi un nome… Patrizia Cavalli, per esempio. Perché va dritta al punto senza tanti giri di parole. Poi la Szymborska, che ho letto molto per la fragilità, la femminilità… Anche quando non c’è un rispecchiamento totale, la poesia mi aiuta a pensare, mi fa ragionare.

Ora viaggi spesso anche per lavoro. Riesci a vivere con le tue fotografie?

Il mio mondo è un mondo diabolico, c’è gente che fa fotografie gratis e mostre a pagamento. Per quanto mi riguarda, non riesco a mantenermi solo con la mia ricerca, quindi faccio anche altre cose. Lavoro come fotografa e content creator, ma ho scelto di farmi pagare il giusto, sia per le mie competenze sia per le attrezzature, che comunque hanno un costo. In questo modo lavoro meno, ma alla fine va bene così. Se potessi, mi piacerebbe evitare di usare la fotografia per commissioni di carattere commerciale, mi piacerebbe usarla solo per me: cosa che non posso ancora permettermi. Ci sono dei clienti che mi conoscono, sanno come lavoro, gli piace, e per questo mi danno carta bianca. Sono i clienti che preferisco, rarissimi. In Veneto lavorare era più semplice, avevo la mia supplenza annuale e potevo selezionare meglio le mie collaborazioni fotografiche. Napoli è una città più complessa per tutto, anche per il lavoro.

In pochi anni hai però bruciato le tappe, hai un curriculum folto di mostre, di collaborazioni importanti. I tuoi lavori sono stati esposti anche al Museo MADRE di Napoli e ora hai una galleria che ti rappresenta a Lugano, la Heillandi Gallery.

Le mostre nei musei più importanti sono sempre state mostre collettive. Per arrivare ad avere delle commissioni autoriali la strada è ancora lunga, sei anni sono pochi.

Lo guarracino, ispirato alla celebre, omonima canzone napoletana della fine del Settecento, è la tua ultima produzione. Mi racconti come è nata questa collaborazione con la casa editrice Il filo di Partenope?

Ho conosciuto meglio questa piccola casa editrice artigiana, indipendente, questa primavera, in occasione di un lavoro che mi era stato commissionato da Leica Camera Italia, che voleva una serie di ritratti di realtà napoletane. Avevo già avuto modo di collaborare con loro lo scorso autunno in un progetto collettivo su un libro del poeta Valerio Magrelli, “12 volte la carta”, che aveva coinvolto molti artisti partenopei. Quest’estate, dopo il lavoro per Leica, mi hanno chiesto una foto per “Lo guarracino”. Le foto sono poi diventate dieci: due sequenze da cinque. Un lavoro piccolo, ma a cui tengo molto.

Ho letto il testo della canzone, l’ho ascoltata in diverse versioni. E l’ho trovata molto attuale.

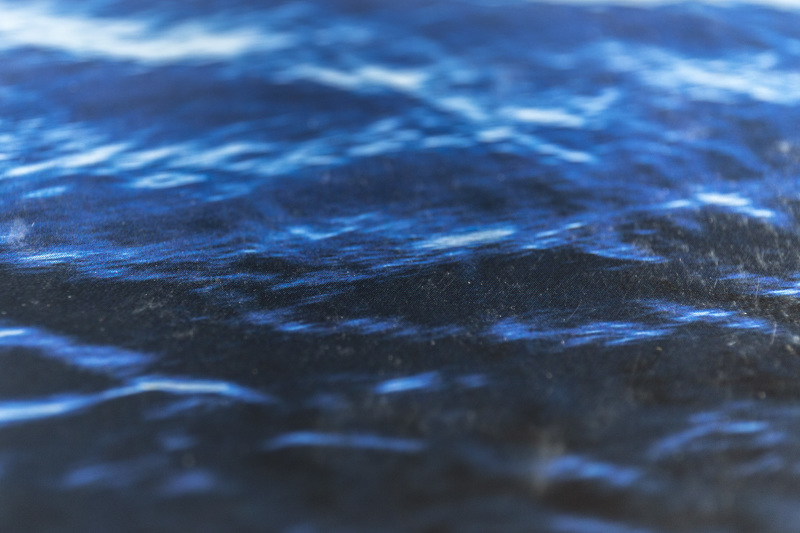

È una canzone che parla molto di Napoli, una Napoli antica e, vero, straordinariamente attuale. La voce narrante racconta di amori e liti mescolando non so quante specie di pesci di mare e d’acqua dolce: un lungo racconto a ritmo di tarantella che si chiude, però, all’improvviso, lasciandoci a bocca asciutta. Non ne capiamo il senso. Per capire ci vuole allora immaginazione, si deve lavorare di sogno. Per “Lo guarracino”, per cercare di restituire visivamente questa elusività del testo, mi sono focalizzata sulle increspature della superficie dell’acqua: sotto la superficie si muove tutto un mondo di cui avvertiamo la presenza, ma che non riusciamo a vedere nitidamente, e quindi a capire per intero.

Tra le tue collaborazioni c’è Latododici, un progetto ideato nel 2015 con Cristina Cusani, fotografa con cui hai condiviso l’esperienza al LAB di Biasiucci. Che cosa significa questo progetto per te, per voi?

“Latododici” è un diario che io e Cristina abbiamo cominciato a costruire tre anni fa mettendo insieme i nostri appunti visivi, fotografie fatte col telefono. Il formato delle foto è appunto 12 x 12, un po’ più grande di quello di una Polaroid, proprio perché ci interessava una maggiore chiarezza rispetto alle classiche foto Polaroid: la possibilità di fornire delle informazioni, svelare alcuni passaggi che stanno alla base della nostra ricerca, sia individuale che comune. In fondo queste fotografie sono un po’ come degli schizzi, nei quali cerchiamo di trasferire quella leggerezza di cui parlava Calvino. Le foto sono tutte in vendita, a supporto dei nostri progetti futuri. Se piacciono, non occorre essere dei collezionisti per comprarle. Vista la tiratura, hanno infatti prezzi ragionevoli. L’idea comunque funziona: il “taccuino” piace molto soprattutto per il modo diretto in cui arriva.

A che cosa stai lavorando in questo momento?

Sto continuando il lavoro Insula, e altri sono in cantiere. Inoltre, a partire dai fatti del Mediterraneo, con Cristina Cusani stiamo riflettendo da maggio sull’idea di confine, il limes / limen inteso come spazio che contiene e spazio che divide. È un tema dalle molte sfaccettature che vorremmo sviluppare sul lungo periodo, con mostre intermedie a documentarne i progressi, e che ci piacerebbe diventasse un vero e proprio lavoro sul Mediterraneo oggi. Abbiamo iniziato ragionando su quella metafora del confine, in quanto primo confine, che è il giardino. Fin dal primo: il giardino biblico dell’Eden. A breve ci saranno nuovi passaggi.

Donne e fotografia: possiamo ancora parlare di discriminazione?

Negli ultimi vent’anni le cose sono molto cambiate, ci sono tante fotografe molto brave. Ma anche se dal mondo dell’arte ci si aspetterebbe un ambiente evoluto, non è così. O almeno non sempre.

“Di fatto, ogni silenzio consiste nella rete di rumori minuti che l’avvolge:

il silenzio dell’isola si staccava da quello del calmo mare circostante

perché era percorso da fruscii vegetali,

da versi d’uccelli o da un improvviso frullo d’ali.”

[Da L’avventura di un poeta, in Italo Calvino, I racconti, Einaudi, Torino, 1976, pp.500.]

Marzo 22, 2020

Bellissimo articolo…

Marzo 24, 2020

Grazie!